那天学校派我们几个征文获奖的同学去区文化馆领奖,在走廊里看到许多介绍红古当地历史、文化的宣传画,我时刻不忘自己是学校摄影社记者的身份,随手拍了几张。回到家里向妈妈问起本地的陶器制造历史。妈妈说,生活在古镇窑街的人们,每年到了深秋时节家家户户都要搬出一口大水缸在院中清洗,这个举动告诉人们,腌酸菜的时候到了。那一个个其貌不扬,表面黑色、咖色深浅不一的大缸就出自窑街本地手艺人之手。经她这么一说,我立刻就有了印象:南区的市场至今还有卖各种陶器的,大到水缸,小到捣蒜的蒜臼,零零总总摆满了集市的一角。妈妈说就连窑街的名字都跟制窑业有关。据说当年在窑街最热闹的一条街上,上上下下都是卖陶器的店铺,而后街就是制做陶瓷的窑场:“窑窑相对,窑火相望”说得就是当时窑街的制陶情景。

其实窑街名气在外的一个主要原因是古镇窑街曾是个产煤的地方。每天从早到晚,铁路,公路上运煤的车辆川流不息。这也许在一定程度上为窑街烧窑提供了充足的燃料,这就是窑街的制陶业生生不息的重要原因。可是随着岁月的流逝,搪瓷、铁器用品的出现,它们成为人们家庭生活用品的替代品,窑街的制陶业开始慢慢走下坡路。听老人们讲,到上世纪八十年代,昔日辉煌一时的国营老字号陶瓷厂开始破产,那挺拔的窑炉,也逐渐从人们的视野中消失。就像北京古老的胡同和山西保存完整的民居,也渐渐淡出人们的生活一样,留给人们的只有从图片中寻找曾经难得的记忆。

据资料记载:窑街陶瓷除了源源不断的煤炭能源这一得天独厚的保障之外,制陶所用的当地土质中含铝成分高,制成的大缸耐酸防腐,再加上价格低廉,深受市民的喜爱。而且陶瓷品种也很多,缸、盆、碗、茶具等这些产品销售到甘肃、青海和宁夏邻近的地方。

妈妈说她们小时候,窑炉随处可见,出售陶器的铺面形成了一条街。每天放学后她们去街上捡店老板丢弃的废品,有裂纹的碗和断了杯柄的茶缸,拿回家洗干净,每天都爱不释手,独自使用。后来又听姥姥说:新中国刚成立那会儿,搪瓷制品还很稀缺,那时候家家户户都有大黑缸,一年到头每家每户用它装水、盛面、存放食用油、洗脸,当然,更少不了用它腌酸菜了。只可惜现在居民家中已经很难能见到当年保留下来的这类陶制的生活用品了。

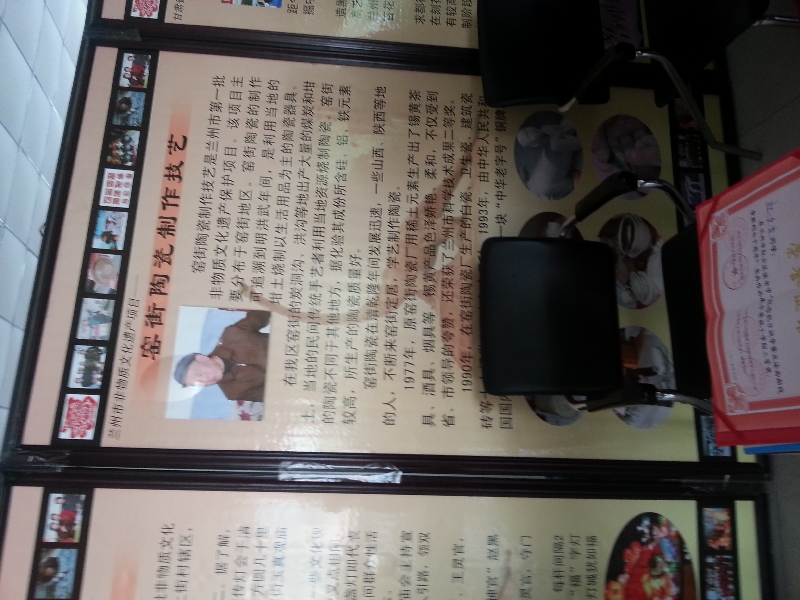

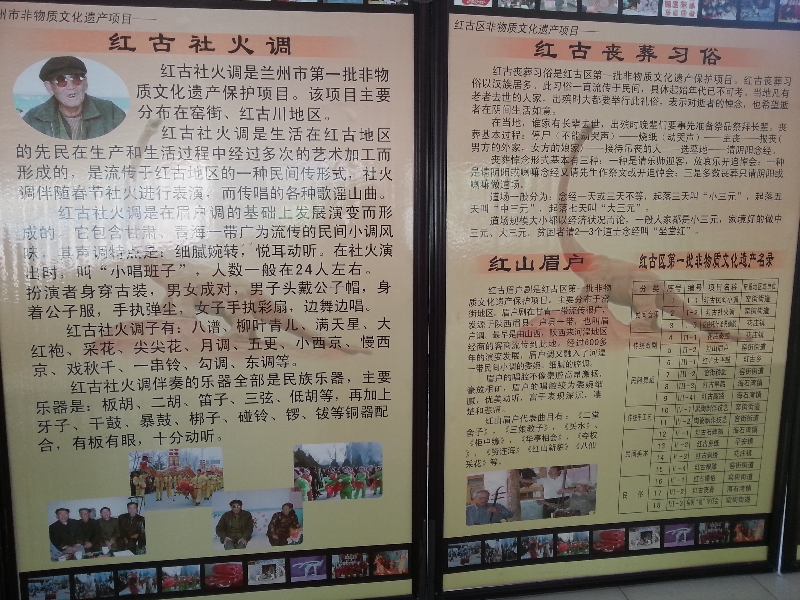

陶瓷文化是窑街的文化之魂,已经被列入兰州非物质文化遗产保护项目。那天在文化馆的走廊上看到的那些图片,说明有人正在通过各种渠道收集、整理窑街陶瓷业的相关资料,相信不久的将来,窑街制陶历史会成为红古县志当中一道亮丽的文化彩虹。

540 |

3 |

0

-

评论者:张军

评论日期: 2017-01-17

-

评论者:

评论日期: 2016-11-02

-

评论者:郑皓林

评论日期: 2016-10-31

总数:3 当前在第1页